雨燕直播- NBA直播- 足球世界杯 LIVE换帅背后博时基金挑战与看点

2025-10-21雨燕直播,NBA直播,世界杯直播,足球直播,台球直播,体育直播,世界杯,欧洲杯,苏超直播,村BA直播,苏超联赛,村超,村超直播10月15日晚,公司发布公告,经第九届董事会2025年第五次临时会议决议,同意江向阳因工作安排辞任董事长,对其在任期间做出的重要贡献表示衷心感谢。同时,总经理张东将正式接任董事长,并代为履行总经理职务。

公开资料显示,张东拥有深厚的银行系背景与丰富的金融管理经验,职业生涯起步于中国银行,1994年6月起加入招商银行,此后长达三十年积累了从一线业务到战略管理的全面经验。2024年5月正式出任博时总经理。

惜别掌舵十多年的老帅,又处当前公募业竞争加剧、财富管理转型关键期,新帅接棒可谓时不我待、又重任在肩。能否消积弊展新颜、打开新增曲线,青出于蓝胜于蓝呢?

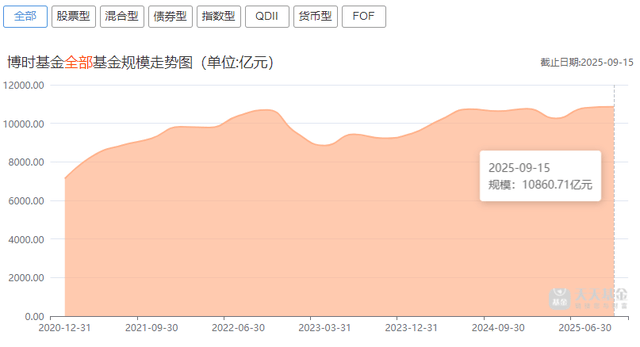

公开资料显示,博时基金成立于1998年7月,是国内首批成立的公募基金公司之一,发展历史中出现过波折。Wind数据显示,江向阳上任之初的2015年中,博时基金公募管理规模仅1324亿元,行业排名第16,非货管理规模不足千亿元,行业排名第19。

江向阳任职期间,博时持续完善价值投资体系,抬升固收优势,“固收+”投资业绩稳步提升。最新数据显示,公司公募管理规模1.19万亿元,行业排名第8,非货基金管理规模7324亿元,行业排名第7。

得益于近年加大布局被动投资业务,债券型基金规模4601亿元,位居全市场第一,非货ETF管理规模破2200亿元,行业排名前十。如果包括子公司以及非公募业务,截至2025年9月30日,博时基金(含子公司)管理资产总规模超1.8万亿元。

不过,这不代表无懈可击。以最新中报为例,2025上半年博时基金营收23.56亿元,同比增长6.37%;净利则仅微增0.13%至7.63亿元。

拉长周期,2024年博时营收45.89亿元,与2023年基本持平,仅微增46.63万元;净利15.28亿元,同比增长1.12%,整体成长性面临一定压力。

横向对比,公募基金业绩前十中,博时基金营收净利润规模排第9,增速均排在第7位,虽好过排名第七八的天弘招商,可位列第10的兴证全球基金营收净利均实现近20%的高增。

天天基金网显示,截至9月15日,博时基金公募总规模10860.71亿元,较2024年末的10755.96亿元增长不足120亿元。

细分产品线,指数型基金规模排前,截至9月15日达到2323.60亿元,较2024年末1911.53亿元增超400亿元,排在132家基金的第八位。

传统优势债券基金则出现下滑,截至9月10日为3098.47亿元,较2024年末3469.73亿元缩水近400亿元,拖累了整体规模增长。

追其原因,自2023年起,包括邵凯、陈凯杨、黄海峰等在内的多位核心骨干相继转投中欧基金,形成行业罕见的“组团式”跳槽。

以邵凯为例,曾主导博时固收业务多年,被公认为博时固收业务的“灵魂人物”。其离职直接导致博时债券基金2023年规模缩超10%。

天眼查信息显示,邵凯、陈凯杨入职后均获得上海睦亿投资管理合伙企业3.5%的持股份额,这一员工持股平台是中欧基金核心骨干的利益绑定载体。“高薪+股权”的组合拳,使其2023-2024年间从博时基金挖走至少5名固收大将,导致后者固收业绩遭遇波折。

2025年8月,管理团队再出变故。有着19年证券从业经验的何平,在15天内密集卸任9只债券型基金,至此其博时基金的三年任职生涯画上句号。天天基金网显示,截至今年二季度末,何平旗下9只产品在管总规模337.01亿元。

百亿基金经理离任,需警惕对博时固收产品收益率造成影响。天天基金网显示,截至10月19日,博时基金债券型基金近3年收益率为9.11%,高于9.02%的行业平均水平。但若拉长维度,公司近1年、近6个月收益率为3.29%、1.38%,同期行业均值为3.60%、1.61%。

行业分析师孙业文指出,对基金业而言,人才是保持核心竞争力的重要因素。培养一个成熟的基金经理需5~8年,这不仅是对个人能力的考验,更是对机构整体投研实力的检验。想用好留久核心人才除了薪酬激励,更多是凭借公司体系化、平台化的投研设施基础建设。

的确,完整的投研生态体系,能依靠系统化的研究框架和标准化的决策流程,实现从宏观分析、行业比较到个股选择的全程覆盖。多维度的市场数据、系统的内部培训机制,也加速了年轻人才成长。最终形成“平台赋能人才,人才反哺平台”的正向循环。作为公募业公认的“固收大厂”,博时需防范人才流失影响业务根基。

天天基金网显示,2022年末博时基金债券型基金规模最高规模达3739.24亿元,3年不到的时间内,公司债券型基金规模累计缩近700亿元。行业排名从2022年末的第二滑至2025上半年的第四。

在行业分析师王婷研看来,核心基金经理批量出走,不只容易让管理规模波动缩水,还可能导致“老师傅”断档。相比短期业绩,长期目光需聚焦如何把投研土壤重新养肥,让年轻人愿意来、留得住、长得大。不然,“固收大厂”这块招牌只会越来越旧。整体看,张东接棒的基本面,喜忧交织,在博时发展较劲时刻,其上任给外界带来信心,但能否不负期待仍考验决策力、掌舵智慧。

天天基金网显示,截至2025年6月30日,博时基金股票型基金规模58.85亿元,排在104只基金的第22位。混合型基金规模648.95亿元,排在166只基金的第17位,股票型基金与混合型基金均未能进入行业第一梯队。

拉长周期来看,博时股票型基金与混基规模高峰期为2021年,分别为79.98亿元与1473.33亿元。相比之下,目前混合型基金较高点缩水过半。

且这一下滑,发生在股票市场整体逐步回暖的背景下,贵为公募头部,混基规模不升反降多少有些刺眼。

回顾历史,博时基金并非一直“债强股弱”。早在2007年,其凭借权益产品迎来高光时刻,乘着牛市东风规模突破2000亿元,位居行业第二。

然此后,随着肖风、杨锐、邓晓峰、刘彦春等核心高管、明星基金经理相继离任,公司经历人事动荡,行业排名出现下滑,至2014年已跌出前十。

尽管后期依靠固收发力稳住阵脚,权益业务元气却难达巅峰期。结合固收人才密集出走,人才激励机制不足,成为困扰博时发展的一个议题。

好消息是,随着A股市场持续走强,博时基金权益产品2025年净值表现有了大幅好转。天天基金网显示,截至10月19日,博时智选量化多因子股票A近一年收益率达56.04%、成博时基金股票型基金收益冠军。博时回报严选混合A近一年收益率93.07%,成博时基金混合型基金收益冠军。

不过,在群雄逐鹿的公募市场、尤其头部基金中,博时基金仍缺乏足够亮眼的标杆产品。比如混合型基金,截至10月19日全市场年内收益率前50名之中,并没有博时基金的身影。

此外,股票型基金收益也整体有所欠佳。截至10月19日,博时基金股票型基金近6个月整体收益率26.07%,低于行业平均的28.32%。

行业分析师王婷妍表示,在基金业,业绩排名是吸引资金关注关键。博时基金权益型产品整体表现中规中矩,反映出权益产品业绩的爆发力与稳定性有待加强,也一定程度上限制了公司相关产品的规模增长,基金经理投资风格与市场节奏有无错位需要企业审视。

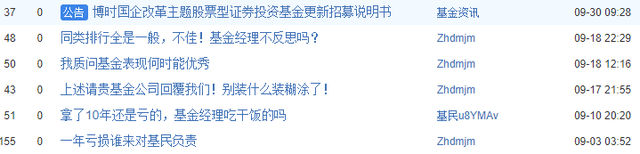

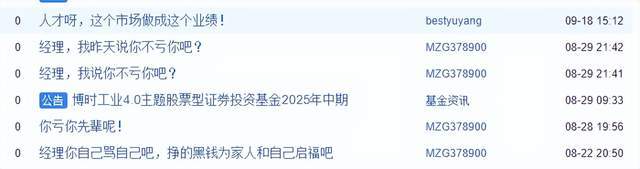

不算多苛求。以博时工业4.0主题股票基金为例,天天基金网显示,截至10月19日,该基金最近6个月与1年收益率分别为0.87%、-1.35%。基金经理陈雷任内收益率为-26.66%、同类产品收益则达17.77%。

截至6月30日,博时工业4.0主题重仓的前十大公司,分别为长江电力、国投电力、中国移动、川投能源、华能水电、格力电器、东方电气、国电南瑞、招商公路、国电电力,前十大重仓股持仓比达45.39%。

大幅重仓这类防御类品种,错过科技股行情红利的同时,陈雷任内持仓换手率并不低,2024上半年、2024全年、2025上半年,基金换手率分别为407.95%、450.21%、506.72%。

博时国企改革股票也存类似情况,天天基金网显示,截至10月19日,该基金近1年收益率为13.20%,低于同类平均的31.78%。基金换手率方面,2024上半年、2024全年、2025上半年分别为568.71%、616.81%、432.59%。

浏览天天基金网股吧,部分基民发帖对上述基金经理业绩产生质疑。尽管部分产品不能代表整体表现,可在整体收益率不佳背景下,深入分析个别案例,或能一定程度上折射公司发展所面临的问题。

如何在团队培养与投研建设上百尺竿头,更进一步,以更强内核迎接市场挑战、再创佳绩,是张东履新后的又一看点。

权益不足,不仅集中在股票型、混合型基金。在ETF被动投资领域,虽然上半年规模增速可圈可点,公司权益类ETF规模仍显偏低。

天天基金网显示,截至6月30日,博时基金ETF规模排名前的分为博时黄金ETF联接、博时稳欣39个月定开债、博时中债3-5政金融债指数、博时锦源利率债债券、博时信用债纯债债券,规模为223.93亿元、163.31亿元、124.41亿元、124.37亿元、121.42亿元。

其中,固守型ETF占据4席,宽指ETF中规模最高的博时沪深300指数规模仅47.54亿元,放到增长火热的宽指赛道难言出众。

2025年以来,全市场ETF规模加速扩张,呈现“多点开花”的发展格局。截至8月,全市场ETF总规模已破5万亿元。另据Choice数据,截至9月25日,市场规模进一步增至5.5万亿元,较去年底增长1.76万亿元。

Choice数据显示,截至9月25日,共有115只ETF规模破百亿,其中17只超500亿元,千亿级产品亦不断涌现。例如,华泰柏瑞沪深300ETF规模达4198.91亿元,易方达沪深300ETF也达到3014.23亿元。

从市场结构看,宽基指数ETF已成规模增长的主力军,不仅头部产品强者恒强,中小规模产品也在细分赛道快速崛起,反映出投资者对标准化、高流动性工具的偏好正持续增强。在此背景下,能否在主流宽基与行业指数领域布局有影响力的产品,已成决定公募机构ETF竞争力的一个不可或缺要素。

反观博时基金,尽管固收类ETF领域构建了显著优势,前五大产品中四只为债券类ETF,可在宽基指数这一核心增长阵地上,与市场头部同行差距不小。

行业分析师李小敬表示,权益类ETF布局滞后,可能导致公司在把握机构资金配置需求、承接市场beta策略资金方面处于被动。 随着ETF市场从“固收为王”向“股债双驱”深化,宽基指数ETF蓬勃发展,若不能及时补齐宽基与权益类产品短板,恐让博时“双线作战”陷入困境,主动权益产品难冲出业绩标杆,被动指数产品又未建起规模壁垒,继而制约整体竞争格局突围,易在激烈竞争中被边缘化。

不算多苛求,权益类产品竞争力不足,不仅体现在规模上,也反映在投资回报与跟踪能力上。以博时基金旗下规模最大的权益类ETF——博时黄金ETF联接为例,截至10月19日,该产品近一年涨幅54.16%。同期其跟踪的标的指数涨幅达58.64%。在天天基金网的四分位排名中,该基金表现被评为“一般”。

作为被动型产品,指数基金的核心目标在于紧密跟踪标的指数,因此“跟踪误差”是衡量管理力的重要指标。跟踪误差衡量的是基金收益率与标的指数收益率间的偏离程度,误差越小,说明基金对指数的复制效果越好,基金经理执行力越强;反之,则可能意味着存在较高的调仓成本、现金拖累或成分股跟踪不充分等问题。

从这一角度出发,博时黄金ETF联接与标的指数间显著的收益差距,不仅影响投资者实际回报,也反映其组合管理、交易执行等运营环节可能存在优化空间。在被动投资理念日益普及的今天,跟踪精度已成投资者选择ETF产品时的重要考量。能否有效控制跟踪误差,不仅关乎单只产品业绩表现,更影响着投资者对基金管理力的信任、品牌的认同感。

证券行业从业人员杨柳对首财表示,公募进入拼专业收益的新周期,对从业者而言,ETF掉队不是小修小补就能解决,而是“要不要真干权益”的战略决心问题。如果规模守不住,将来在指数生态圈里也会被挤到边。

换言之,想更好适应行业新变,博时基金需主动走出固收舒适区、有壮士断腕、刮骨疗伤的魄力,有把宽基ETF做出特色的专业力,这是新董事长任内又一核心考题。

面对费率改革持续深化、公募业平台化竞争白热的时代背景,作为业内“老牌劲旅”,博时基金也在居安思危,以多元配置为矛,依托深厚的体系化建设,悄然开启一场从顶层人事到投研内核的全面升级,努力展现穿越周期的韧性与面向未来的战略格局。

早在2017年,博时基金便前瞻布局科技赛道,成立科创投研一体化小组,并创新提出“成长溢价”估值理论,系统性破解科技创新企业的估值难题。

通过持续深耕TMT、新能源、医药及高端制造等重点方向,并设立首席科技官等机制,公司不断夯实科技投研生态。截至2025上半年,旗下科创主题基金量已达75只,总规模破500亿元,在多个硬科技领域打造出业绩领先的标杆产品。

作为对费率改革政策的积极回应,博时基金2025年5月启动旗下首批浮动费率产品——博时卓睿成长股票基金的募集,由基金经理田俊维担纲。

该类产品作为落实证监会《推动公募基金高质量发展行动方案》的关键举措,采用与业绩、规模或持有期挂钩的浮动管理费机制。

天天基金网显示,截至10月19日,田俊维管理的部分产品近一年收益率持续跑赢行业均值,展现出激励协同机制下的业绩生命力。

多元资产策略方面,博时基金坚持“风险控制、均衡配置、一体协同”三原则,依托科学的资产配置模型与跨团队协作机制,稳步提升组合绩效。2024年以来,配置类产品业绩持续领先,展示了复杂市场环境中通过多资产、多策略实现稳健回报的投研实力。

博时基金早在2018年即启动AI技术探索,并于2023年率先成立人工智能实验室,系统推动大语言模型与投研流程的深度融合。

目前,AI技术已全面嵌入投研、风控等核心环节,通过“博识”智能工具与知识库系统,实现基础研究场景的智能化跃升,显著提升投资决策的效率与科学性。

作为ESG领域长期践行者,博时基金将责任投资理念深融公司治理、资产配置全流程。截至2024年末,公司ESG相关基金规模137.40亿元,绿色债券投资规模提至174.25亿元。

此外,博时连续四年实现自身运营碳中和,并通过互联网投教基地强化投资者陪伴,在追求财务回报的同时持续兑现可持续发展。

不难发现,从科技投研的深度掘金,到费率创新的机制探索,从多元资产的稳健配置,到数智平台的系统赋能,再到ESG责任的务实推进,博时基金正以一套环环相扣的组合策略,回应市场对“高质量发展”的深层期待。

整体来看,博时正处在一个关键成长的十字路口,张东的履新有一个不错的基本面,但也不乏短板挑战。

喜忧交织往往酝酿着巨大可能性与不确定性,意味着新帅任务不是修修补补,而是大开大合重塑、再造。从投研生态到人才土壤,将体系优势持续转化为可复制、可持续的业绩增态,这些议题注定富予看点。能否成为行业穿越周期的一面镜子,答案或许就藏在“平台赋能人才,人才反哺业绩”的良性循环中。